バイオリンを見ると、たくさんの部品から作られていることがわかりますよね。

バイオリンを弾くのであれば、その構造や部品の名称、音の鳴る仕組みを知りたくなりませんか?

この記事では、バイオリンがどんな構造になっているか、部位の名称や役割について解説していきます。

また、バイオリン本体の色にはどんな種類があるか、人気の色などについてもお伝えします。

バイオリンの構造と名称

バイオリンの構造と名称について解説します。

下記の3項目に分けて、詳しく説明します。

- バイオリン本体の構造と名称

- バイオリン本体の内部構造と名称

- バイオリンの弓の構造と名称

バイオリンを演奏する上で、構造や音の出る仕組みを知ることは、より良い音を奏でるために大切です。

ぜひ、各部位の名称や役割をチェックしてください。

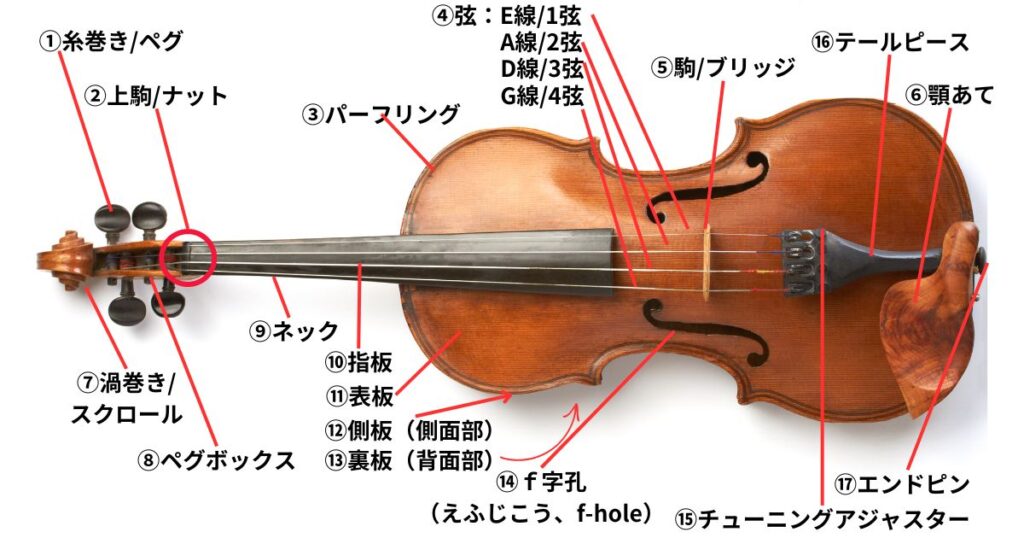

バイオリン本体の構造と名称

バイオリン本体の構造と名称は、上記の図の通りです。

各部品の特徴と役割を一覧表にまとめました。

| 名称 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| ①糸巻き/ ペグ | 材質は木材でエボニー・ローズウッド・ボックスウッドが多い。 安いものはプラスチック樹脂を使用していることもあり。 木製のペグは、日本では湿気の多い季節によっては膨張して回しづらくなるため、バイオリンの湿度管理が重要。 | 弦を張ったり、 緩めたりする |

| ②上駒/ ナット | 黒檀で作られたものが多い。弦の高さと幅、方向を決めることができ、自分に合うものを選ぶと良い。 | 弦を張る |

| ③パーフリング | 表板・裏板にある、合板製の黒い縁取り線 | ボディーの割れを防ぐ |

| ④弦 | スチール弦、ガット弦、ナイロン弦など種類が豊富。音色や耐久性、チューニングのしやすさなどが異なる。 | 擦ることで音を出す |

| ⑤駒/ ブリッジ | 楓材で作られている。密度の高いものほど音の伝達効率が良く、高価。 | 表板に振動を伝える |

| ⑥顎あて | エボニー、ツゲ、ローズウッドなど木材製が多く、 糸巻きやテールピースなどと同一の材質で統一するのが一般的。 安いものではABS樹脂製もあり、 見た目の安っぽさや音響面で木材より劣るが、 清掃しやすいというメリットもあり。 | バイオリンを弾き易くする |

| ⑦渦巻き/ スクロール | 音には影響しない木製の部品。 製作者の特徴が現れる。 | 1番上にある 渦巻き部分の装飾 |

| ⑧ペグボックス | 木製。表板や裏板のように美しくに仕上げられていることは少ない。 | 4本のペグを入れる |

| ⑨ネック | 一般的には密度の高い楓(かえで)、メイプル材が使われる。 自分の手に合ったカーブのものを選ぶと良い。 | 左手でバイオリンを 握り安定させる |

| ⑩指板 | 固く、密度の高い黒檀製のものが多い。 | 弦を抑える |

| ⑪表板 | スプルース(松科)製 | バイオリンの表面の板 |

| ⑫側板 (側面部) | メープル(楓)・ポプラなどの木材製 表板を振動させるため、 節が無く木目が均一なものが良い。 | バイオリンの側面の板 |

| ⑬裏板 (背面部) | メープル(楓)・ポプラなどの木材製 外側の面を張り合わせたものを二枚甲、 そのまま使用するものを一枚甲と呼ぶ | バイオリンの裏面の板 |

| ⑭f字孔 / f-hole | 両サイドにあるf字の形に空いた穴 | 共鳴によって起こる本体内の空気振動を外に伝えて、音として響かせる |

| ⑮チューニング アジャスター | 金属製 | E線のチューニングを微調整できる |

| ⑯テールピース | 黒檀、ツゲ、ローズウッド製が多い。 後ろに取り付けたテールガットをエンドピンに掛け、 その張力で固定する。 | 4本の弦をまとめ、弦の振動を支える |

| ⑰エンドピン | スチール製のものが多い。 | テールピースを固定する |

バイオリンの本体は、これだけ多くのパーツから構成されています。

各部品の役割を知っていると、部品の劣化に気づき、交換すべきタイミングがわかるようになります。

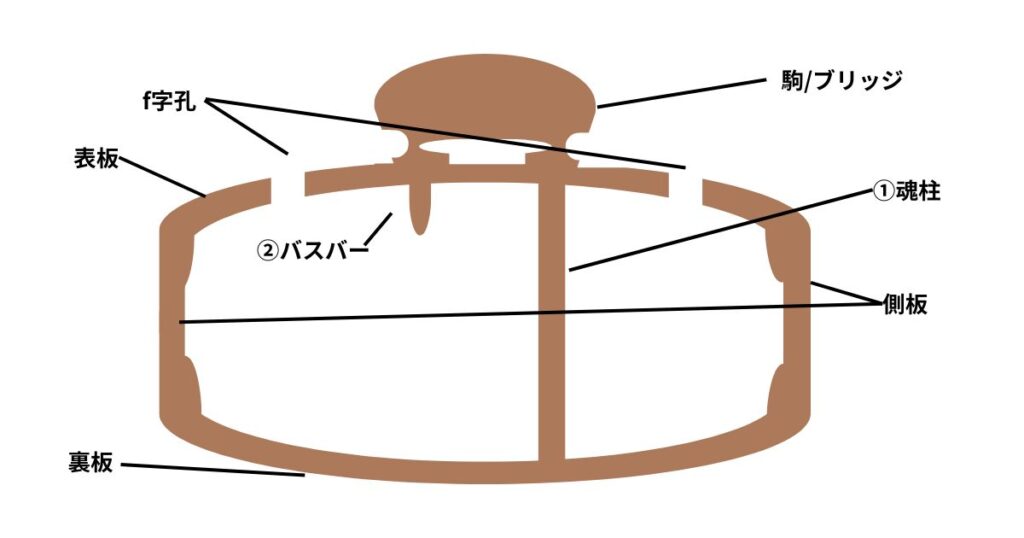

バイオリン本体の内部構造と名称

バイオリン本体の内部構造と名称は、上図の通りです。

内部にある部品の特徴と役割を一覧表にまとめました。

| 名称 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| ①魂柱(こんちゅう) | 主にスプルス材などの木製 接着されておらず、弦を張る事で固定する | 振動を裏板に伝える |

| ②バスバー | スプルス材などの木製・表板と同じ素材が使われる | 表板の形状を保つ、振動補助 |

バイオリン本体の内部は空洞になっており、弦で奏でた音を内部で反響させます。

魂柱とバスバーが振動を増幅して、f字孔から豊かな音色が発せられます。

特に魂柱は、その名の通りバイオリンの音色や耐久性に関係する大切な部品です。

魂柱は接着されていないため、位置がずれないよう、弦を張り替える際には慎重に張り替えましょう。

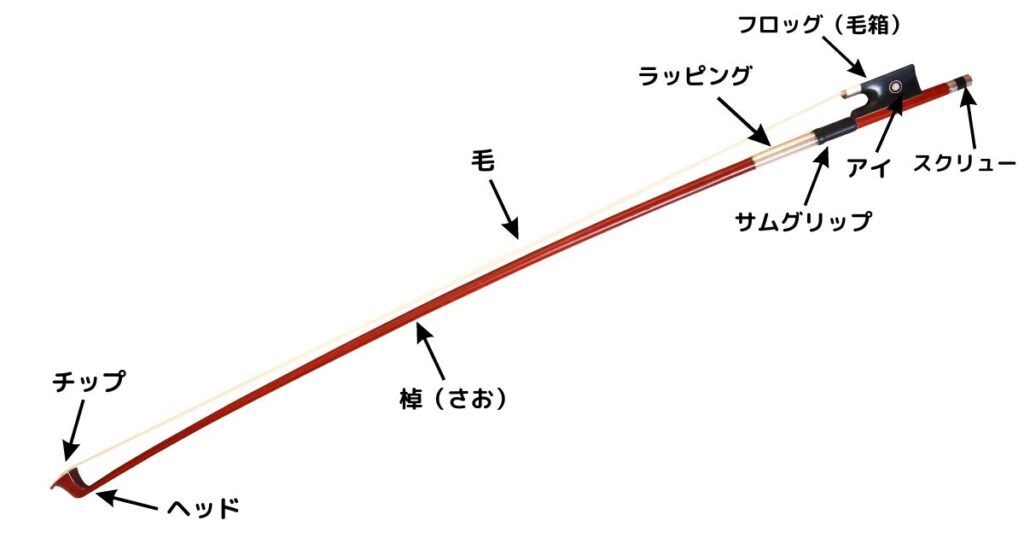

バイオリンの弓の構造と名称

バイオリンの弓の構造と名称は、上図の通りです。

バイオリンの弓の名称と特徴、役割を一覧表で紹介します。

| 名称 | 特徴 | 役割 |

|---|---|---|

| 棹(さお) | 棒状に見える部分全体 フェルナンブコ材、ブラジルウッド材、カーボンなどが使われる | 弓の軸となる部分 |

| ヘッド | 棒状に見える部分の先端 | 毛の端を差し込む |

| 毛 | 馬のしっぽの毛が使われる 松脂を塗って使用する | 弦をこすり、摩擦で音を出す |

| フロッグ (毛箱) | エボニー材(黒檀)が使用されていることが多い | 毛を巻いて固定し、棹とスライドすることで張りを調整 |

| サムグリップ | 一般的には牛皮、豚皮、山羊の皮、とかげの皮が使われる | 親指がスティックに直接当たらないように保護する・滑り止め |

| ラッピング | 銀、銅合金、金合金製が多い | 棹を保護する・重さやバランスの調整 |

| アイ | 白蝶貝、あわび、真珠貝、とこぶしなどが使われる | 装飾品 |

| スクリュー | ニッケルやシルバーなど金属製 | 毛の張り具合を調整する |

| チップ | 象牙や牛骨が使われる | 弓の先端を保護 |

バイオリンの弓の素材や名称については、別記事で詳しく紹介しています。

こちらで紹介している以外にも珍しい素材や装飾などについてお伝えしているので、ぜひチェックしてください。

バイオリンの色の種類や人気度

バイオリンの色の種類や人気度について、解説します。

バイオリンの色にはどんな種類があり、どの色が人気なのでしょうか?

詳しく説明していきますね。

バイオリンの色の種類

最近はバイオリン始めた時からの相棒の音も綺麗に出るようになってきました。

— あまゆらミロン (@amayuramiron) May 14, 2024

オールドさんと比べてカワイイ色です pic.twitter.com/Q90uV6QlW0

バイオリンの色の種類を大まかに分けると下記の4種類です。

- 黒っぽい色

- 赤っぽい色

- オレンジがかった色

- 黄みを帯びた色

バイオリンの色は、バイオリンに塗るニスの色によって変わります。

ニスには、赤・黄色・茶色の3種類があり、バイオリン本体の木材に塗ることでバイオリンを色付けします。

また、バイオリン本体の木材の変色や、ニスの退色によっても色味が変わってきます。

色の変化を楽しみながら長く演奏できることも、バイオリンの醍醐味ですね。

バイオリンの色によって音色は変化する?

さて、今日はバイオリン練習しまくろーっと😌 pic.twitter.com/hKq3h8dQio

— ryuma(リューマ)🎻 (@violine05) May 15, 2024

バイオリンの色によって音色は変化しません。

バイオリンの色の違いはニスの色の違いによるものです。

ニスの厚みや質などで音に影響が出ることもありますが、ニスの色でバイオリンの音色が変わることはありません。

バイオリンの色で人気が高いもの

黒茶のバイオリンすき

— すーしゅか❄️ (@Sushka_catyusha) February 7, 2024

たまらん〜 pic.twitter.com/cBmei92Uy7

バイオリンの色で人気が高いものは、黒っぽいものです。

その理由として、プロの人が演奏に使用する古くて高価なバイオリンが、黒っぽいものが多いことが挙げられます。

しかし、色の好みは人それぞれです。

自分の弾きやすい、好きな音色のバイオリンをいくつかピックアップして、その中から好きな色を選ぶことをおすすめします。

ヴァイオリンの構造や各部位の仕組みと名前まとめ

この記事では、ヴァイオリンの構造や各部位の仕組みと名前について解説しました。

内容をまとめると、下記の通りです。

- バイオリンの構造と部位の名称を本体、本体内部、弓に分けて紹介

- バイオリンの色は大きく分けて4種類

- 色による音色の違いはない

バイオリンに使われる部品の多さや役割を知っていると、さらに愛着が湧きませんか?

それぞれの部品の特性を知って、楽しくバイオリンを演奏してください♪

コメント